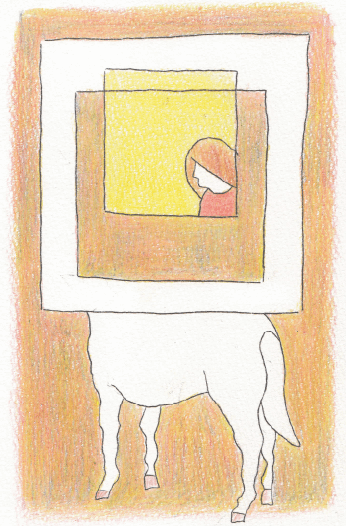

そこにいる私 2

額のなかのかなしみ

その絵を見たとき、私ははっきりと、もっとも古い記憶にあるあの絵だ、とすぐにわかった。印象はまったくといっていいほど違ったけれど、でも、私はこの絵を知っている、ひどく幼い日に、この馬と向き合ったことがある、と確信した。

夫の出張に合わせてパリにきていた。夫が仕事をしている日中は、気ままにウインドウショッピングをしたり美術館にいったり、教会を巡ったりして過ごしていた。行列のできている美術館は遠慮して、空いていそうな美術館にばかり足を踏み入れた。そうして訪れた一軒の企画展で、私はその絵と再開したのである。

まばらにしか人のいない静かな館内の一角に、その絵はあった。私は驚きで言葉を失い、またその場に立ち尽くした。三歳のときとまったく同じように。薄暗い部屋の、暗い赤色の壁に、ひっそりとその絵は掛けられていた。馬が私を見ている。

この絵におびえたことを、昨日のことのように思い出せるけれど、今、私の前にいる馬はちっともこわくない。こわくないどころか、かなしく見える。かなしみがこちらにまで伝染しそうなほどの、深いかなしみ。そこから出ていけないことがかなしいのか、それとも、かなしむべきことを体験したのか。じっと見ていると、そのかなしみがひたひたと私にまで押し寄せてきて、たえられず、私はその場をあとにする。美術館の出口まできて、もう一度見たいと思うが、戻る勇気がないままおもてに出る。

夏の陽射しが周囲の光景を真っ白に染め上げている。私は避難するように手近にあったカフェに向かう。テラス席に座ってビールを注文する。昼間のカフェでビールを飲む母をみっともないと思っていたのに、私も昼間のカフェでビールを飲む大人になった。

母親は五年前、私が結婚するのを見届けるようにして亡くなった。十代の私には、けっして仲よし夫婦には見えなかったけれど、妻を失った父は悄然とし、半年後、母のあとを追うように息を引き取った。その父が青年期には画家志望だったことを、私は父の葬儀で知った。父の元同僚だという人が、思い出話のついでにそんなことを言ったのだった。絵の道に進みたかったけれど、それでは食えないと親に反対されて就職した、それでもあきらめきれずに趣味で描いていたけれど、結婚するときにきっぱりやめた、絵筆も画集もみんな捨てたと、酔った父が漏らしたことがあったらしい。あきらめたんじゃない、夢よりもほしい現実ができたんだ、と父は言っていたそうだ。

貿易会社に勤め、多忙で出張も多く、家族で出かけた思い出もほとんどなく、公園のボートに乗ることもない家族だったのに、それが夢よりほしい現実だったのだろうか、とそのとき私は思った。それから、高校生の私に母が言った言葉は、意地悪でもなんでもなくて、ただの事実だったのだと気づいた。母は絵を見ることで、かつての父を見ていたのだろう。幼い私に絵を見せることで、父の夢が娘の内に芽吹くことを願ったのだろう。

目の前の歩道を人々がいき交う。口論しながら歩くカップルや、フランスパンのはみ出した紙袋を持った男性や、ヒジャブを巻いた女性の二人連れ。言い合いをしていても真顔でも、みな陽を浴びて、たのしそうに見える。人生の何分の一かである今日を、存分に生きているように見える。私はどうだろう。ふと思う。私が今、目の前を通りすぎたら、私の目にはどんなふうに映るだろう。結婚するときに捨てた夢は私にはない。では今、ほしいと願った現実に私はいるのだろうか。グラスの内側に残った泡がゆっくりと落ちていくのを眺めて、私は考える。

夜、夫と合流してレストランにいく。電機メーカーに勤めている夫は年に一、二度こうして海外出張があるが、くわしい仕事内容を私は知らない。夫はフランス語を流暢に話すことはできないが、レストランのオーダーやホテルでのやりとりなど、旅行会話はできる。だからすべてまかせてしまう。料理やワインを注文する夫を見ていると、子どもに戻った気分になる。

今日は何をしていたの? と夫に訊かれ、美術館にいっていたと私は答える。子どものときに見た絵をふたたび見た、となぜか言えない。子どものころのように、言えない。ルーブル? と訊かれ、違うのに、そうだと答える。広くて、とてもぜんぶは見られないわね、とまで、言う。

「子どものころ、あなたは何になりたかった?」運ばれてきた前菜を眺めて私は夫に訊く。

「野球選手かな。早々とあきらめたけど」夫は私のグラスにワインを注いで答える。「きみは?」

「それがわからないの」私は正直に答える。何かになりたい――画家だとか野球選手だとか、職種を思い浮かべたことはない。でも、何かにはなりたかったはずだ。「ひとりでレストランに入って、さっきのあなたみたいに注文できるようになりたかったような気もする」と、思い浮かんだことを言うと、夫はきょとんとした顔をする。

「だって昼間はきみもひとりでカフェやレストランにいってるだろう?」

そういうことじゃない、と思うが、うまく言えないだろうから、そうだね、とうなずく。フランス語に堪能になりたいのではない、出張のある仕事に就きたいのでもない。子どもに戻ったような気分にならずに、ひとりで歩いていきたいのだ、と私は発見するように思うが、具体的に、それがどういうことなのかがわからない。ただそう思ったとき、あのかなしそうな馬が、絵を飛び出し薄暗い部屋を飛び出して、光のなかへ颯爽と走っていくのがなぜかくっきりと思い浮かんだ。

【プロフィール】

角田光代 作家

1967年神奈川生まれ。

1990年「幸福な遊戯」でデビュー。

2005年「対岸の彼女」で直木賞受賞。

近著に「坂の途中の家」「いきたくないのに出かけていく」等。