山本タカトさん「異端の鬼才―ビアズリー」

イラストレーターの山本タカトさんが、展覧会レポートと出品作品からお薦めの作品について執筆くださいました。山本さんとビアズリーの出会いにも言及くださっておりますので、どうぞお楽しみください。

10代の後半に書店でたまたま手に取った「象徴派とデカダン派の美術」(ジョン・ ミルナー著)の中でグスタフ・クリムトやギュスターヴ・モロー、オディロン・ルドン、フェルナン・クノップフらとともにオーブリー・ビアズリーの作品を知る。当時の自分とさほど年の差のない25才で夭折した天才イラストレーターの極端に短い創作活動期間での自己表現世界の確立に、憧れ以上に表現者として絶大な可能性と希望を感じたのを憶えている。

以来、少年期にマンガや挿絵の模写から絵の世界に入った私にとってオーブリー・ビアズリーという表現者は特別な存在になる。元来、線描に強い関心があり輪郭線の明快な描線で完成度のある画面を作りたいと思っていた私にはビアズリーの線描画は啓示であり大きな指針となった。

19世紀末、かつての(旧)三菱一号館の復元である三菱一号館美術館は19世紀末美術の寵児であるビアズリーの作品を展示鑑賞するのにふさわしい空間と言える。

「はじまり」と「初期ビアズリー」の展示室では当時ビアズリーの描法の秘密を探ろうと画集の画面を穴の開くほど見ていた『ジークフリート 第2幕』と『アーサー王は、唸る怪獣に出会う』の原画が展示されていて、初期の特徴的な”ヘアライン・スタイル”の描線を詳細に見ることが出来る。想像していた以上に描線は繊細であり絵肌は美しい。

そしてウィリアム・モリスのケルムスコット・プレスに似せたとされる『アーサー王の死』のライン・ブロック印刷の挿絵。このシンプルで力強い線描は私には真似しようとしても容易に出来ない表現である。以前からこんな風に描いてみたいと思いながら出来ずにいる。相当な数になった頭文字や縁飾りの装飾的なデザインが小気味よい。

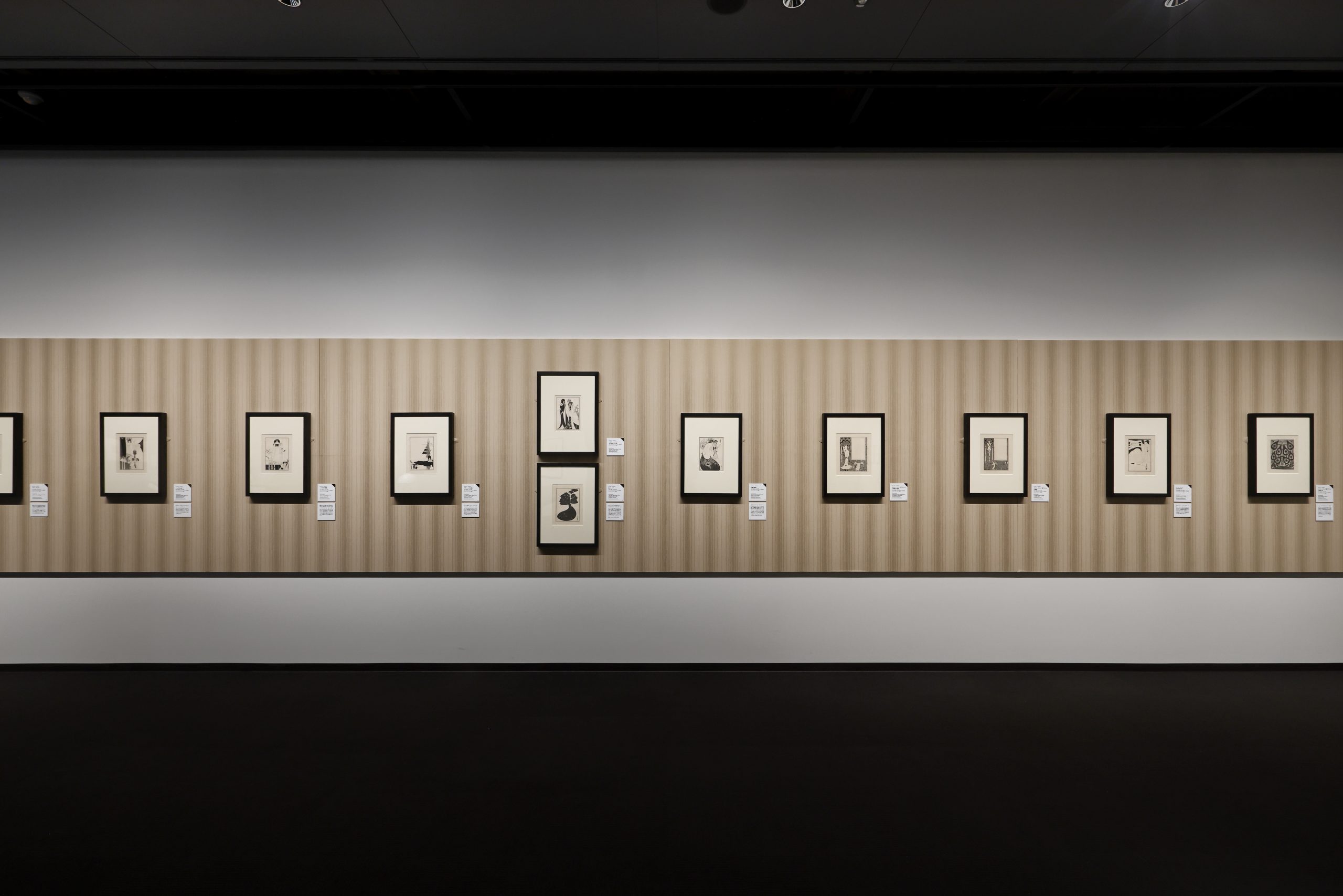

いよいよ代表作『サロメ』の展示室。当初は没になった表紙案や挿絵も合わせて17点のライン・ブロックの挿絵がずらりと並ぶ。何度となく繰り返し画集で見てきた作品群。挿絵本自体が美しいオブジェであるが、こうして個別に額装されて壁に掛けられると挿絵本とはまた違う物質的な質量を一点一点に感じて新鮮である。

ライン・ブロック印刷特有のムラのない黒ベタと硬質な描線が画面の白と黒の緊張関係を高めながらも、支持体の紙は真っ白ではなく時の経過を感じさせる微妙なニュアンスを含んでいて美しい肌合いを見せている。

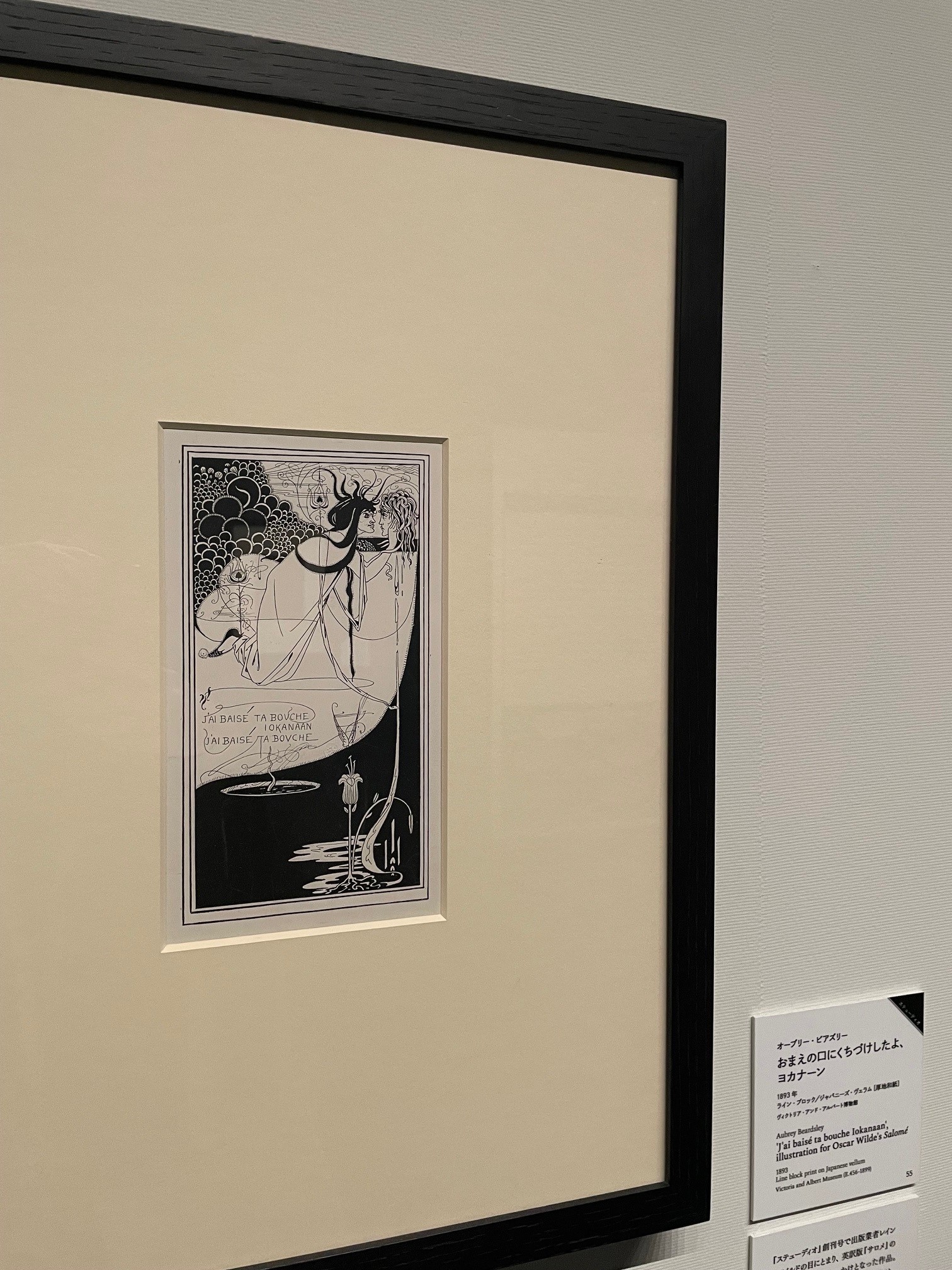

有名な『クライマックス』と「ステューディオ」創刊号に掲載された『おまえの口にくちづけしたよ、ヨカナーン』を見比べるのも、興味深い。私はデカダンスで酷のある後者の方が圧倒的に好みである。

また当時ヨーロッパで流行したジャポニズムによる日本美術の影響のもと、ビアズリーの絵の中にも描き込まれているらしい「アングロ =ジャパニーズ様式」の家具や工芸品の貴重な展示が見れたのもうれしい。

展示は『イエロー・ブック』、「リューシストラテー』、『髪盗み』と続き、10年に満たない創作活動の中でビアズリーの表現スタイルの変遷が体系的に見れる。ちなみに性的表現が露骨な『リューシストラテー』は”18歳未満は立入禁止です”とあり、ちょっと珍しい展示になっている。

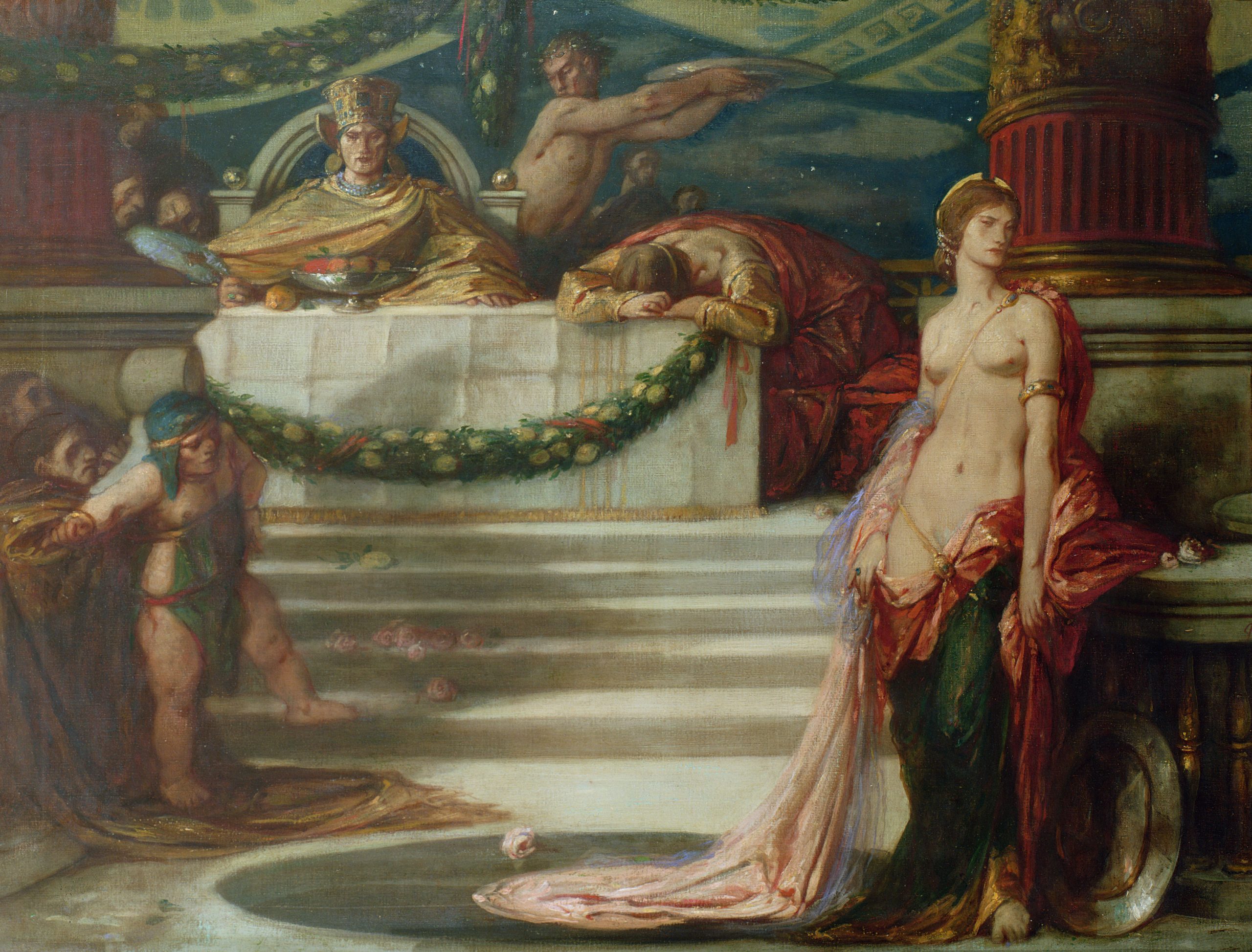

さらにこの展覧会ではギュスターヴ・モローやチャールズ・リケッツの ”サロメ” も見ることが出来て本当に盛り沢山な展示となっている。

Photo: Bradford Museum & Galleries/Bridgeman Images

現代アートの大ぶりで嵩張る作品の情報ばかり流れてくる中で、小さくて繊細な珠玉のビアズリー作品群との再会は心を洗われ癒されたようで、忘れかけていたかつての感覚を取り戻すとともに新たな刺激をもらえる良い機会となった。

ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館 Photo: Victoria and Albert Museum, London

山本タカトさんセレクトのお薦め作品!

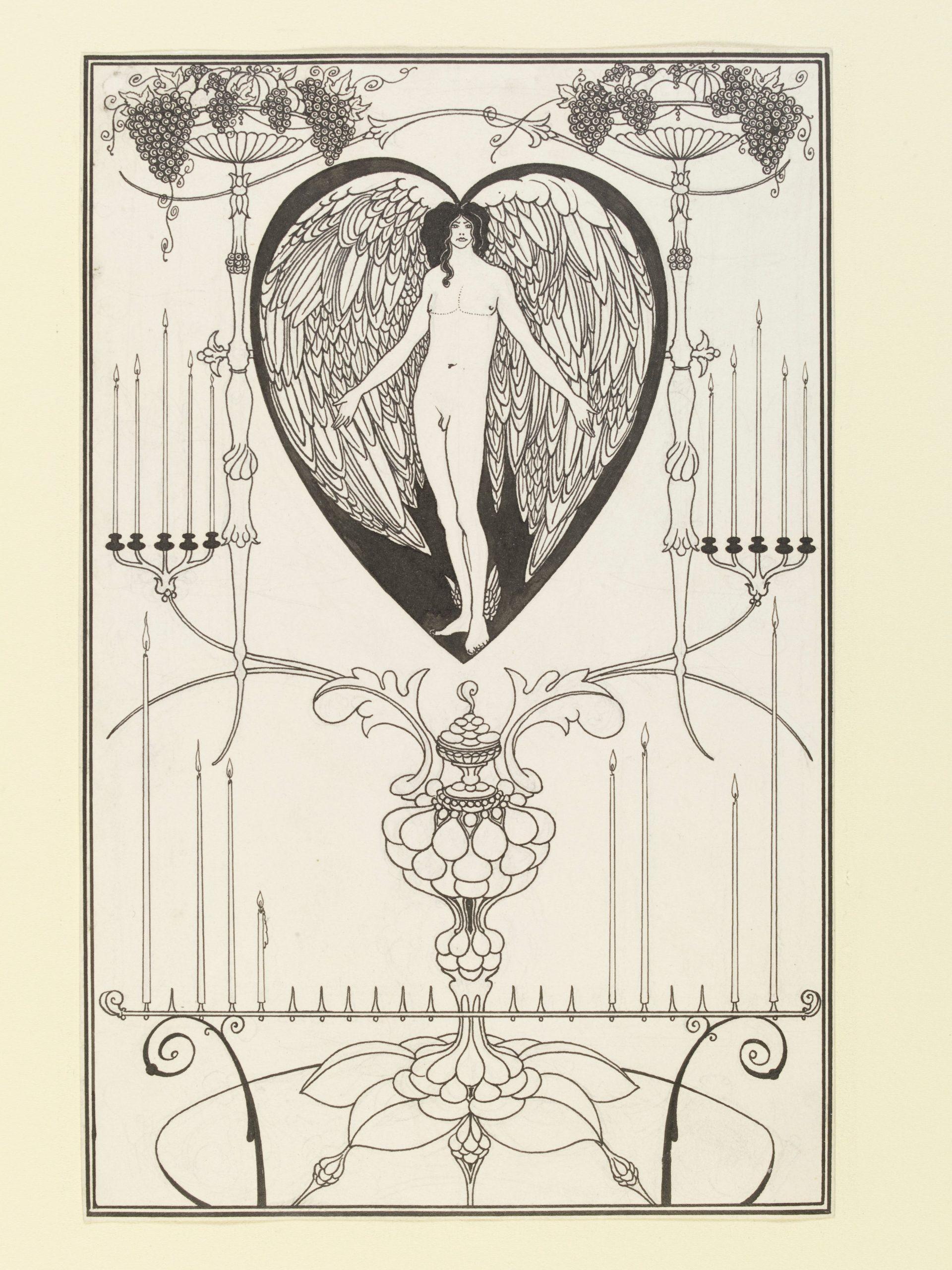

おまえの口にくちづけしたよ、ヨカナーン

サロメの挿絵『クライマックス』の元になった作品。

『クライマックス』では描線が整理され余白を大きくとってすっきりと描かれているが、この作品では初期のヘアライン・スタイルで描いていて極細の毛のような描線が絡みつくように走っている。

画面全体に微妙なトーンがあって酷があるように見えるのは、オリジナル原画では薄い緑色の着彩を施しているらしい。サロメの顔の形や表情はよりグロテスクでデカダンス。同じ構図の描き方の違う2作品を見比べて見るのも面白い。

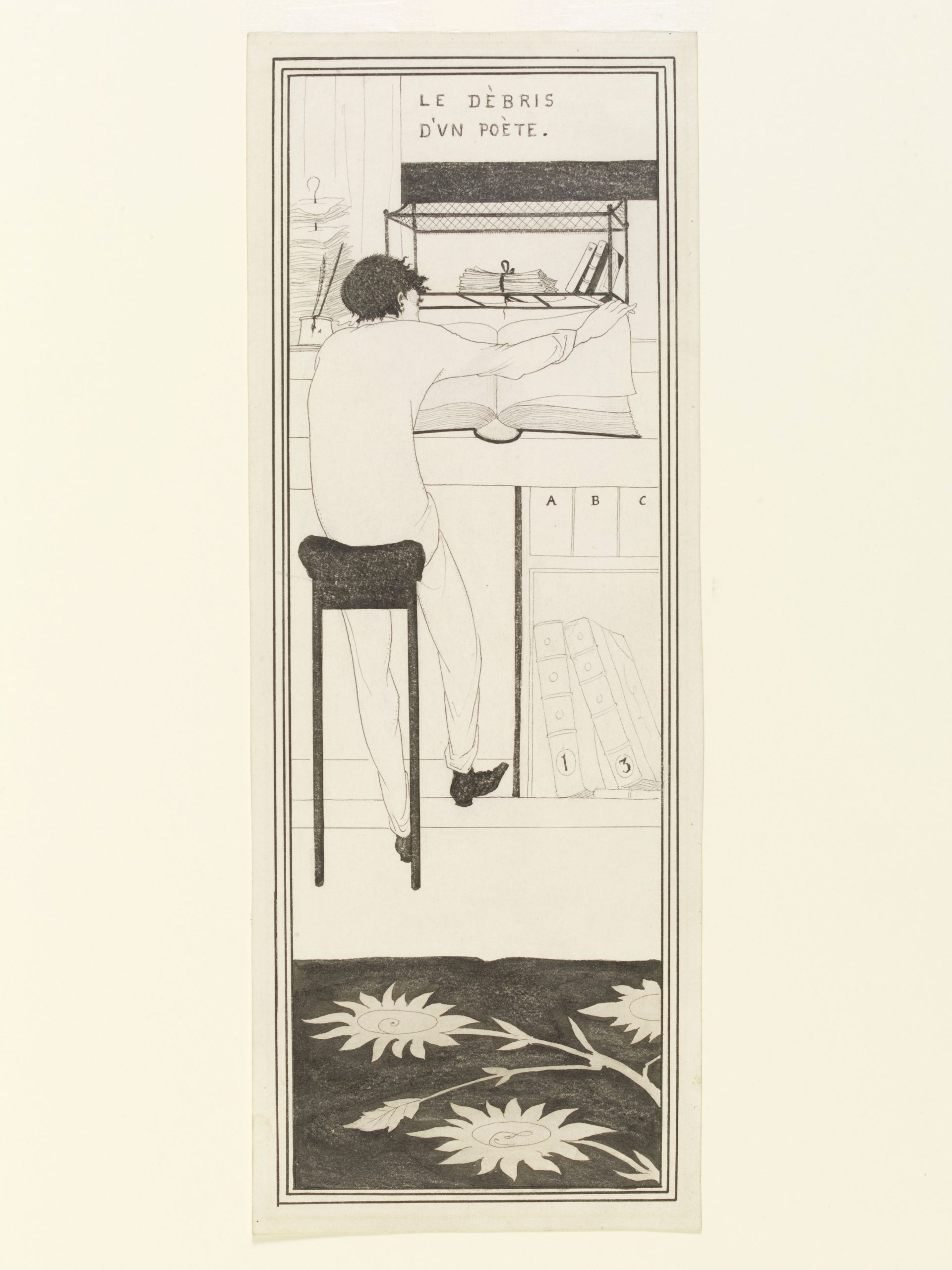

詩人の残骸

画家の自画像というのは興味深く、ラファエロやレンブラント、ゴッホ、シーレなど多くの画家の自画像に強い関心を持って見てきたが、このビアズリーの自画像らしき人物は顔も見せず背を向けて描かれていて、自画像としては見慣れない作品である。

たて長の画面で下の部分に装飾模様のある構図はビアズリーの初期によく見られるパターンだが、この作品では画面の下4分の1程の部分に「唯美主義」の象徴であるひまわりの花が敷物の模様のように描かれている。そしてたて長の画面を描線と黒ベタがリズム感よく構成されていて得も言われぬ清楚で静かな美しさを醸している。見ていると心が安らぎ何とも好きな作品である。やはり淡く着彩しているらしくオリジナルを見てみたい。

山本タカトさんセレクトするビアズリーが好きな方にお勧めの本

「ビアズリー」スタンリー・ワイントラウブ著 高儀進 訳 (美術出版社)

「ビアズリー伝」スタンリー・ワイントラウブ著 高儀進 訳 (中公文庫)

20代の頃、バイブルのように読んでた本のひとつ。次の箇所を繰り返し読んでは妄想に耽っていた。

”彼のアトリエにそれほど簡単に入れたかどうかは疑わしい。あたりは非常に暗かったからだ。窓には厚い綴れ織のカーテンが引かれていた。壁は暗い色だった。床と絨毯と家具は黒かった、あるいは黒に近かった。唯一の光は、机の上に置かれた金めっきを施したナポレオン一世時代の燭台で燃えていた、「祭壇」の二つの蝋燭から発していた。机も黒く、聖職者が使うような型のものだった。机の上にはペンやインク、刷毛、ひろげたままの剃刀、仕上げ中の絵があった。”

※現在はどちらも品切れ中となっているため、古書店などでお探しください。

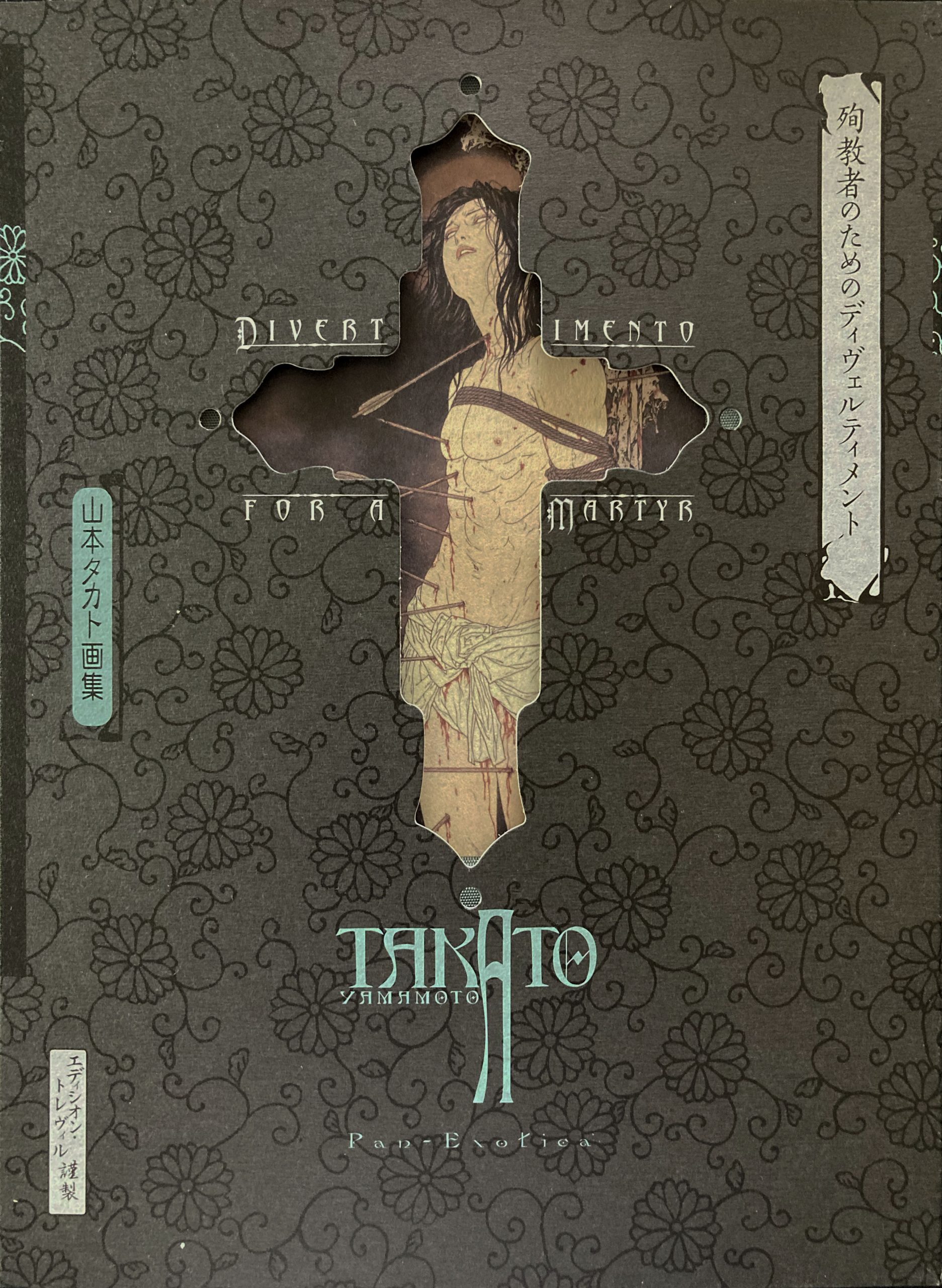

「殉教者のディヴェルティメント : 山本タカト画集」 (エディシオン・トレヴィル)

山本タカト第4画集

19世紀末デカダンス美術の影響のもと、エロスとタナトスをテーマに耽美幻想ラビリンスを構築。描法的に最もペンによる描線と黒色を多用した画集。

オーブリー・ビアズリーにインスパイアされて描かれた『おまえに接吻するよ、ヨカナーン』、『撒羅米』を収録。

公式ブログトップへ

Ticket

Ticket

BLOG

BLOG