「異端の奇才――ビアズリー」章解説

「異端の奇才――ビアズリー」展は6章から構成されています。各章の概要をご紹介いたします。

第1章 はじまり

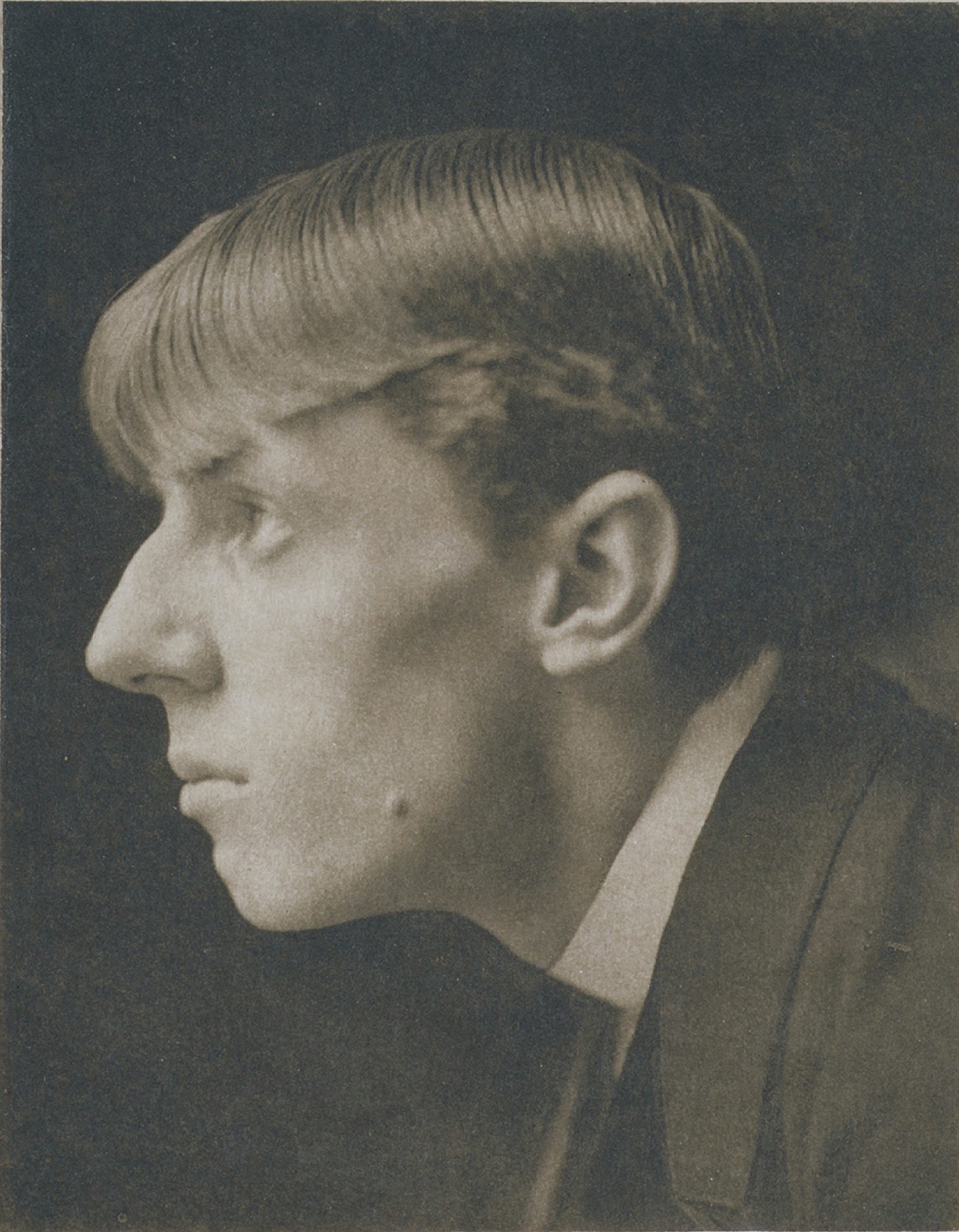

オーブリー・ビアズリー(Aubrey Beardsley, 1872-1898)は若くして世を去ったが、1000点以上もの作品を残した。困窮した家庭を助けるため16歳から事務員として働くかたわら、独自に絵画を学び、肺結核の進行と闘いながら、制作活動に没頭した。そんな画家のもとに仕事の依頼が舞い込むまで、そう長くはかからなかった。本章では、初期の傑作《「ジークフリート」第2幕》(1892)や諷刺画の小品とともに、彼が生涯参照したA. マンテーニャの版画や幼少期に愛好したK. グリーナウェイの絵本を紹介する。

第2章 初期ビアズリー

Photo: Victoria and Albert Museum, London

1891年夏、E. バーン=ジョーンズから温かい助言を受けて、人生初の画家修業を数か月ほど経験したビアズリーは、翌年、さらなる転機に恵まれる。書店主F. エヴァンズのもとで彼の素描を見た出版業者J. M. デントから『アーサー王の死』(1893-94)の挿絵一式を依頼されたのである。これ以降、彼は画業への専念を決意し、自身の画風を開花させる。本章では同時期の書物や定期刊行物に発表された創意あふれる諷刺画や、ビアズリーが影響を受けたJ. M. ホイッスラーやW. クレインらの作品もあわせて展覧する。

第3章 成功――「ビアズリーの時代」の到来

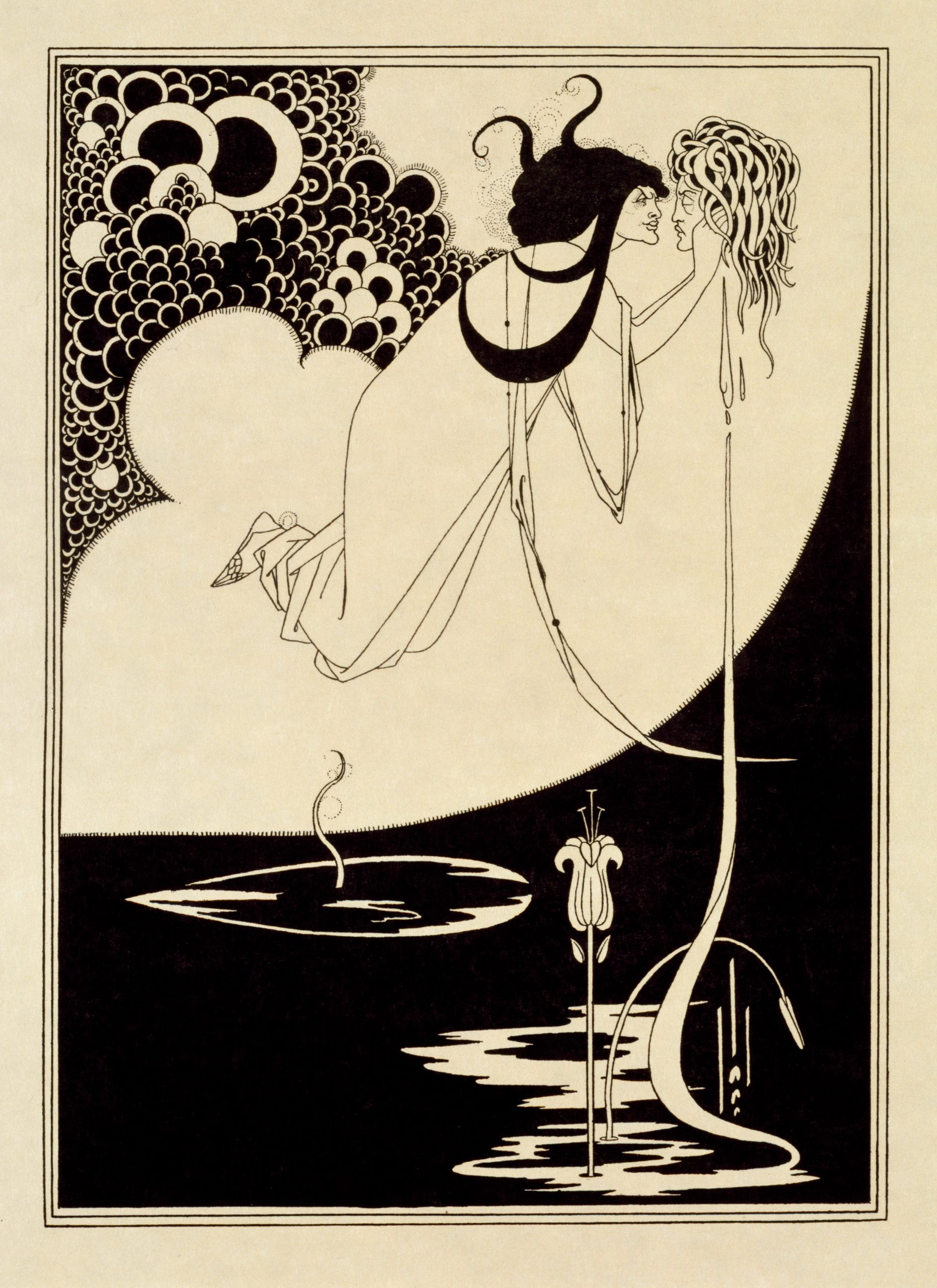

1893年春、芸術雑誌『ステューディオ』の創刊号で大々的に取り上げられ、20歳のビアズリーは注目の的となる。このとき《お前の口にくちづけしたよ、ヨカナーン》(1893)が出版業者J. レインの目に留まり、O. ワイルドの英訳版『サロメ』(1894)の挿絵画家に抜擢された。一躍、時の人となったビアズリーは、革新的な文芸雑誌『イエロー・ブック』の美術編集を任され、成功を謳歌する。本章では、『サロメ』挿絵に描かれたアングロ=ジャパニーズ様式の調度とともに「ビアズリーの時代」に思いを馳せたい。

第4章 ワイルドの「サロメ」

Photo: Bradford Museum & Galleries/Bridgeman Images

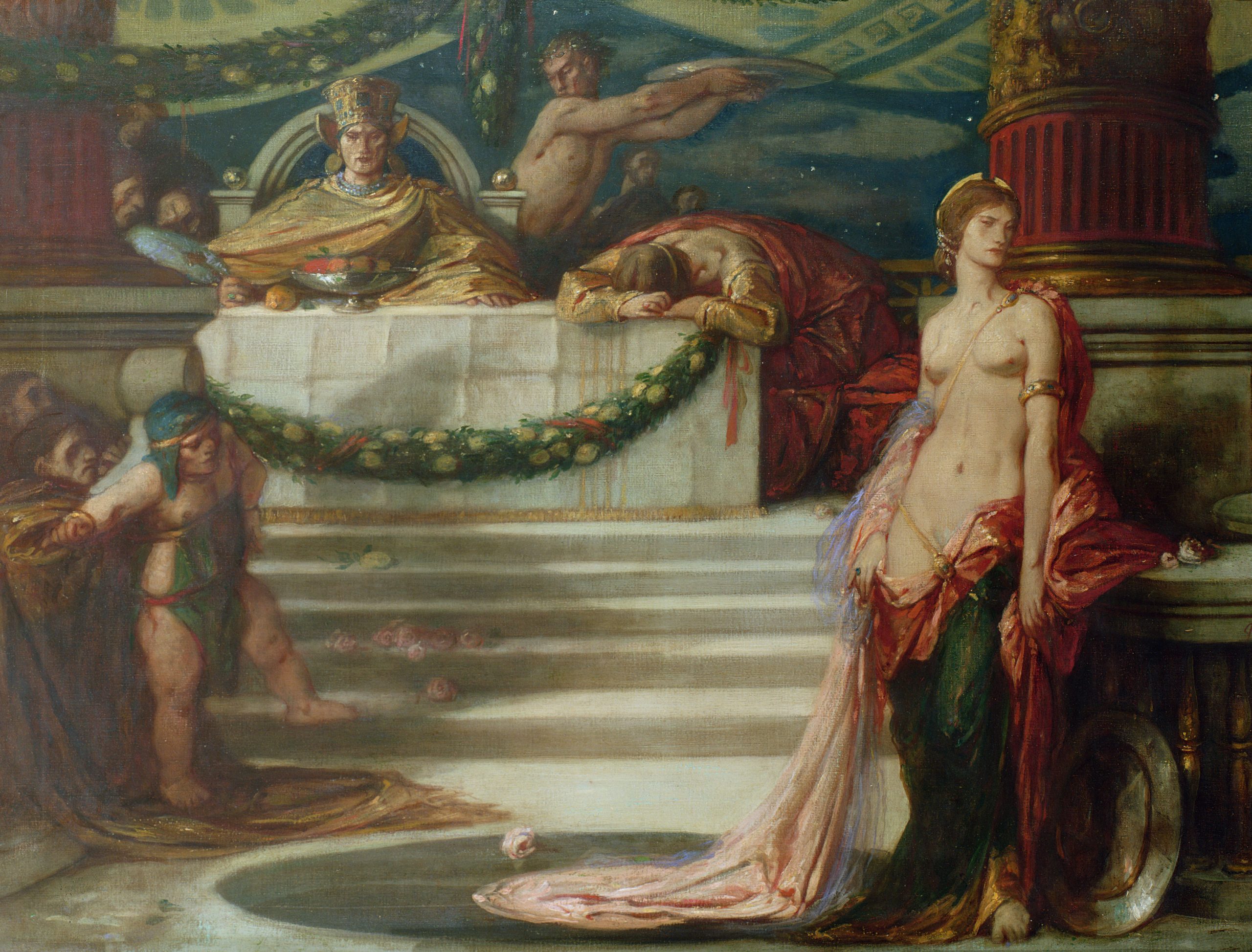

ワイルドが1895年春に同性愛の科で逮捕されると、ビアズリーも直ちに『イエロー・ブック』の美術編集から降ろされ、定収入を失う。しかし実際には、両者が親しかった期間は一年にも満たなかった。ビアズリーの挿絵を「たちの悪い落書き」だと一蹴したこともあるワイルドは、本来どのような「サロメ」像を求めていたのか。本章では、G. モローとC. リケッツの作品に着目する。あわせて20世紀の舞台芸術における「サロメ」の多様な姿を、舞踏を中心に参照する。

第5章 制作の裏側

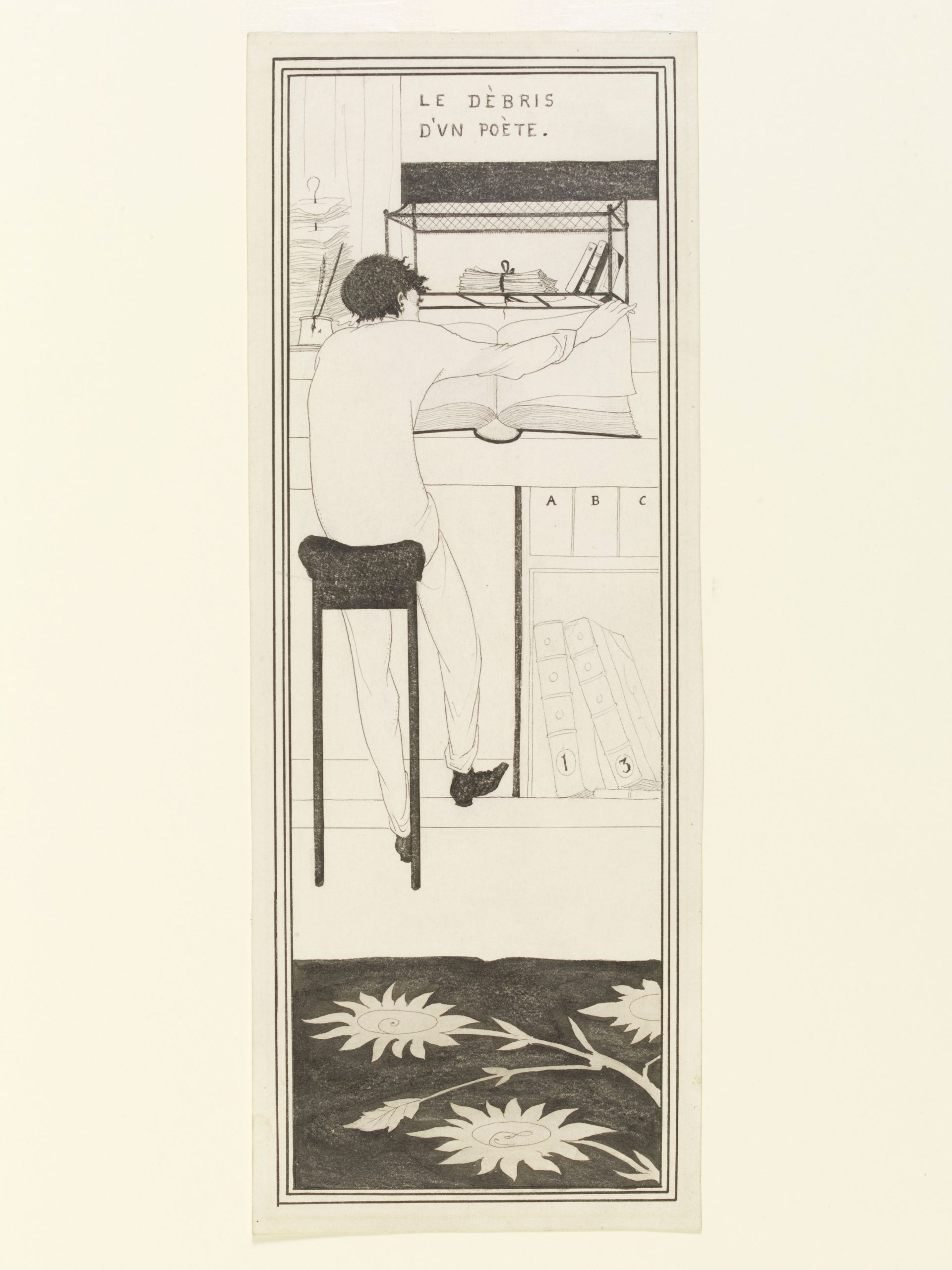

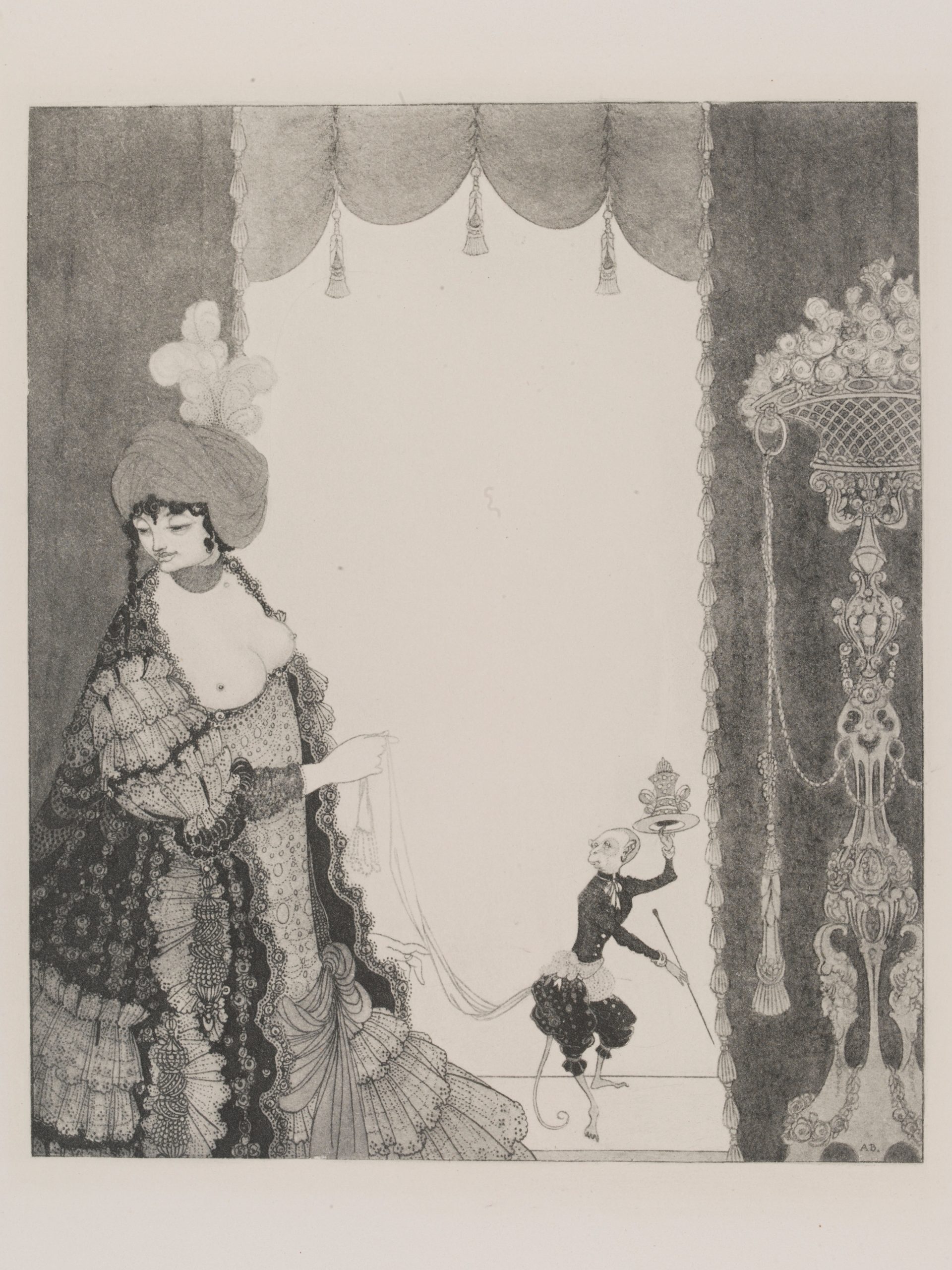

ビアズリーは、画家として成功したあとも、特定の画派に属さず、日中でも分厚いカーテンを閉めて蝋燭の光のもとで制作するという独自のスタイルを貫いた。本章では、ビアズリーが最盛期に手に入れ、ワイルド騒動の余波で困窮して手放した、ロンドンの自邸における制作環境の一部を再現する。あわせて、生活費を稼ぐために手軽な収入源として手がけ、寿命がつきる間際になって処分することを望んだ「卑猥な絵」、すなわち『リューシストラテー』(1896)収録の優品を紹介する。

第6章 成熟に向けて

一時的な名声や取り巻きを失ってからも、ビアズリーは新たな支援者や仲間を得て、起死回生をはかった。この1895年の夏以降の試みは、『髪盗み』(1896)や『ヴォルポーネ』(1898)などの洗練された装丁や挿絵、そして前衛的な文芸雑誌『サヴォイ』(1896)に発表された多彩な作品のうちにたどることができる。しかし、円熟に向かう最中にあった画家に残された時間はわずかだった。肺結核が悪化し、ビアズリーは1898年春に他界する。25歳と半年を過ぎたばかりの青年だった。

公式ブログトップへ

Ticket

Ticket

BLOG

BLOG