名久井直子さんインタビュー「上野リチ:ウィーンからきたデザイン・ファンタジー」

ブックデザイナーであり、リチの作品を用いた装丁も手掛けられている名久井直子さん。「上野リチ」との出会いや、お気に入りの作品、リチのデザイン世界が現在に至るまで輝き続ける理由をお伺いしました。「カワイイのコア」、「嬉しい、楽しいなどの感情は普遍的」など、リチの魅力から引き出された言葉が飛び出しました。

なんとはなしに見に行った展覧会で作品に出会う、

美術館にはそんな偶然の出会いがありますね。

左:『上野伊三郎+リチ コレクション展 ウィーンから京都へ、建築から工芸へ』(2009年)目黒区美術館チラシ

左:『上野伊三郎+リチ コレクション展 ウィーンから京都へ、建築から工芸へ』(2009年)目黒区美術館チラシ

右:『上野伊三郎+リチ コレクション展 ウィーンから京都へ、建築から工芸へ』(2009年)京都国立近代美術館図録

リチと出会ったのは、目黒区美術館で開催されていた『上野伊三郎+リチ コレクション展 ウィーンから京都へ、建築から工芸へ』展(2009年)です。当時は近くに住んでいたので、目黒区美術館にはよく足を運んでいました。ですから、「上野リチを見に行くぞ!」という気構えはなく、たまたま開催していた展覧会だったのです。

その時の展覧会では、上野伊三郎の建築や彼の活動を中心に紹介されていたと思うのですが、そこで伊三郎の妻として紹介されていたリチの作品が素晴らしすぎて。その時に買った図録も持っています。

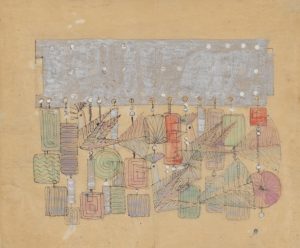

上野リチ・リックス 《ウィーン工房壁紙:そらまめ》 1928年 京都国立近代美術館※展示替え有

上野リチ・リックス 《ウィーン工房壁紙:そらまめ》 1928年 京都国立近代美術館※展示替え有

今回の三菱一号館美術館でのおすすめの作品は、たくさんありすぎて選ぶのが難しいですが、やはり目黒区美術館で開催していた「上野伊三郎+リチ コレクション展 ウィーンから京都へ、建築から工芸へ」で見た《そらまめ》でしょうか。

この作品には衝撃を受けました。

それまでの壁紙のパターンのイメージは、規則的で重厚なデザインだと思っていたので、《そらまめ》のように、有機的で自由な線が自然につながっているというのがすごいな、と。色によってがらりと表情を変えるというのも楽しい。

《そらまめ》も緑バージョンと黒バージョンではまったく雰囲気が異なります。《アネモネ》などもそうですが、リチのデザインの特徴に、豊かな色使いがありますね。私は最初に見た「緑」の《そらまめ》が一番好きです。

完成品を見てみたいという点では、《ブレスレット・デザイン》と《パラソル用プリント布地デザイン》も魅力的です。《ブレスレット・デザイン》には、鳥やガラスなど、ジャンルを問わず様々なものが描かれています。そのバラエティに富んだデザインと、好きなものを全部詰め込んで、「ブレスレット」として連れて歩けるというワクワク感があります。モチーフを決めて「鳥と花」、「植物だけ」となりそうなところ、すべてを盛り込んでしまったところが可愛い。「好きなもの全部入り!」のデザインです。

リチさんのデザインの素晴らしいところは、「モノ」になった時のイメージが浮かび上がってくる点ではないかと思います。

ディテールまで立体的に想像できる。パラソルのデザインも、傘を開いた時に広がる美しい花々が目に浮かびます。「絶対にカワイイ!」、「欲しい!」と思わせる力があります。そして、これらのデザイン画の繊細な色使いはぜひ実物を見てほしい!

上野リチ・リックス《ブレスレット・デザイン》制作年不詳 京都国立近代美術館

上野リチ・リックス《ブレスレット・デザイン》制作年不詳 京都国立近代美術館

上野リチ・リックス 《パラソル用プリント布地デザイン》制作年不詳 京都国立近代美術館

上野リチ・リックス 《パラソル用プリント布地デザイン》制作年不詳 京都国立近代美術館

―『私の家では何も起こらない』(恩田陸著・メディアファクトリー(2010年)現在はKADOKAWA)の装丁に使おうと思った理由と、装丁デザインで大切にされていることをお伺いしました。

恩田陸著『私の家では何も起こらない』(メディアファクトリー(2010年)現在はKADOKAWA)表紙

恩田陸著『私の家では何も起こらない』(メディアファクトリー(2010年)現在はKADOKAWA)表紙

小説のタイトルが『私の家では何も起こらない』ですが、「何も起こらない」というからには、何かが起こるんです(笑)。この作品は、主人公の女性が住む洋館を舞台にしてさまざまなことが起こる(ホラートル)小説なのですが、お話を読んで《そらまめ》が頭に浮かびました。私は怖いものが苦手なので、私の中の怖い、「私が怖くない範囲で怖い」みたいなものにしようと思っていました。

普段は作者Aの作品に、作者Bの作品を組み合わせるということは、ほぼないのですが、リチ作品に、現代を生きる布川愛子さんの絵を組み合わせたら、よりイメージが広がると思いました。

リチさんのデザインに別の人の絵を組み合わせることになるので、ともすると失礼になるのでは……。とも懸念したのですが、リチさんならば、おおらかに許してくれるのでは、と。

彼女のデザインの可能性みたいなものを感じたので、あのデザインになりました。かかわった方々も皆さんスムーズに受け入れてくださったと思います。リチさんの作品にはそんなおおらかさ、懐の深さがあります。

《そらまめ》は優しいけれどもそれだけでもない。洋風100%でもないし、かといって和風でもない、その雰囲気が、昔からずっとあるけれど今も住み続けられている古い洋館という小説の設定にぴったりだと思いました。

恩田陸著『私の家では何も起こらない』(メディアファクトリー(2010年)現在はKADOKAWA)表紙裏面

恩田陸著『私の家では何も起こらない』(メディアファクトリー(2010年)現在はKADOKAWA)表紙裏面

よい声で、囁く、そのささやき方が重要。

完成していないからこそ生まれる余白を大切にしている

市場にでている本というのはあくまで工業製品なので、売れることも目的のひとつです。

ですから、「本屋さんでは目立つけれど、家では目立たない」というデザインがベストだとわたしは思っています。声高に叫んだ言葉が、必ずしも人の心に届くかというとそういう訳でもないですよね。

そして大抵の場合は、作品を読んでいない状態、つまり中身を知らない人が本を買います。小説の仕事は、映画のように映像化されていないものをデザインするので、ミスリードをして裏切られた気分にはなってほしくない。読み終えたあとの気分にあっていることも大切です。

例えば夏目漱石の『坊ちゃん』。

読んだ本の装丁を3人に尋ねてみたら、みんな違うデザインで読んでいる可能性もあります。出版された時代や出版社、文庫本か単行本なのかでも違います。私は装丁よりも、作品そのものが続いていける余地みたいなものが作れればいいなと思ってデザインを考えています。

装丁は時代にあわせてどんどん衣替えをしていくもの、その途中を担当しているという意識があって、私の次の人の存在も常に頭にあります。私が最初のバケツを担当する場合であっても、これで完結するのではなく、2杯目のバケツにつなげるためにはどうするか、そのためには「たくさん売れる」もしくは「少量だけど残る」といった作戦が必要です。

美術館の収蔵作品のように、エターナルにあるものとはちょっと違うかな、と思っています。未来への余地がある本を作ることが私としては理想です。

「のびのびが過ぎる」リチのすごさ、

優しさと強さが同居している

上野リチ・リックス《プリント服地[野菜]》1955年頃[再製作:1987年] 京都国立近代美術館

なぜリチの作品が今も古びていないのかを考えると、まさに彼女が大切にしている「ファンタジー(独創性)」があるからなのではと感じます。彼女の作品はオリジナルなのだと。誰の真似でもない彼女自身の表現であるからこそ、いい意味であまり時代感が出ていない。

そして「嬉しい」とか「楽しい」といった感情は、いつの時代でも人々が感じる事ですよね。つまり、人々の心に寄り添った作品なので、時代が変わっても私たちの心に響く。「カワイイ」と感じるコア(=核心)は変わらないのでは、と思います。

さらにもう一つ、リチさんのすごいところは、小さな工芸品から日比谷の日生劇場のレストラン「アクトレス」の壁画まで、デザインがかわらないという事です。大きな空間でもスケッチブックの延長のようにのびのび取り組んでいる。

自分が彼女だったら、あれほど広い空間ではもっと「かっちり仕上げる」ことを意識してしまい、あんなに自由に描けないのでは、と思います。

まさに「“のびのび”が過ぎる」。

それは、リチの二面性、強さと優しさが同居している、強いけれど溶け込む角のまるさがあるというか。彼女が日本語を話さなかったとは言え、日本で生活して行ける柔軟さはあったということにもつながるのではと思います。リチは教師としてはかなり厳しかったようですが、「アクトレス」の壁画を学生に任せてしまうおおらかさがありますよね。まさにリチそのものの性格が作品からも感じられると、展覧会全体を通して感じました。

―三菱一号館美術館の感想と今後の展覧会について

今回の展示でも感じましたが、三菱一号館美術館の邸宅のようなスケール感は、作品との距離感を近くに感じさせてくれます。デザイン画は小さいものも多いので、大きな空間では寂しく感じられることもありますが、今回のリチ展はお家に招かれたような親密さで、作品を鑑賞することが出来ました。

三菱一号館美術館は建物に特徴があるので、今後、建築家の展覧会を開催してほしいですね。ジオ・ポンティ(1891-1979年)の展覧会などがぴったりなのではないかと思いました。(完全に個人的な趣味ですが…笑)イタリアの建築家、デザイナーで当時、スタイリッシュで簡素な建築が流行っていた時代に、建築だけでなく家具など装飾的なデザインを行っていた人です。

それから、イギリスのヴィクトリア・アンド・アルバート博物館(V&A)で見た展覧会で、「額」の展覧会をやっていたことがあるのですが、日本の美術館でも額の展覧会をどこかの美術館でやってくれないかなと思っています。形も色々なものがありますし、時代によっても特徴が異なったりして、個性的で面白いですよね。機会があればぜひ!

もちろん、上野リチさんのように世間的にはあまり知られていない作家を今後も取り上げていただきたいです。

※展示室の画像はすべて三菱一号館美術館です。

<名久井直子さんプロフィール>

ブックデザイナー。1976年岩手県生まれ。武蔵野美術大学卒業後、広告代理店勤務を経て、2005年独立。ブックデザインを中心に紙まわりの仕事を手がける。第45回講談社出版文化賞ブックデザイン賞受賞。主な仕事に、『春のこわいもの』(川上未映子)、『遠慮深いうたた寝』(小川洋子)、『100年ドラえもん』(藤子・F・不二雄)など。

公式ブログトップへ

Ticket

Ticket

BLOG

BLOG